キーボードを担当していて感じたことや、戸惑ったことなども素直に書いた、初心者のためのちょっとしたアドバイスのサイト。

暇つぶしの読み物としてもどうぞ。通勤通学のなどの空いた時間にでも。

マイナースケール

前にも書いた通り、マイナースケールには大きくわけて3種類ある。

自然的短音階(ナチュラル・マイナー・スケール)

和声的短音階(ハーモニック・マイナー・スケール)

旋律的短音階(メロディック・マイナー・スケール)

です。

マイナースケールは、調号が必要ないのはAmなので、よくAmが例に挙がることが多いけど、

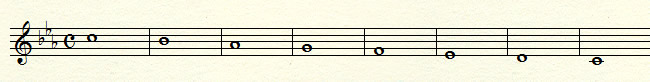

メジャースケールとの違いを分かりやすくするために、あえてCmで説明します!

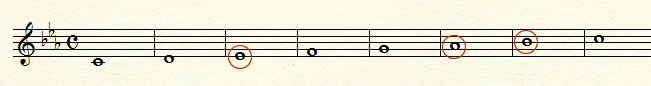

調号を見てわかるとおり、

ミとラとシがフラット。

つまり、メジャースケールから、第3、6、7音がフラットになったものがナチュラルマイナースケール。

特に大事なのが、第3音。

この音がフラットすると、他が何であれマイナー系のスケールになる。

そして、ナチュラルマイナースケールは、第7音もフラットになる。

ということはつまり、

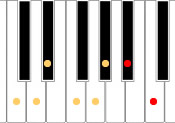

↑っていう感じで、赤いとこ見てください。

第7音と第8音(ルート音)との間が1音あくことになる。

第7音は結構大事な音で、最も主音(ド)に進みたがる音とされている。

特にルートの半音下のシは導音と言って、ルートに落ち着くためにものすごい役割を果たすのである!

・・・が、上記のとおり、ナチュラルマイナースケールは、シがフラットになっていて、導音が含まれてない。

これはなんだかな~

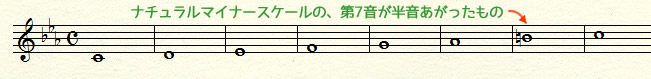

って誰かが思ったのかは知らないけど、そんないきさつで生まれたのが、この第7音に導音を用いたハーモニック・マイナー・スケール!

弾いてみるとわかるけど、なんかこう日本的な響きというか、

特にラとシの間が1音半もあいてるのでちょっと変な感じがすると思う。

日本語名では「和声的短音階」っていうのも、わかるわかる~って感じ。

が、やっぱり気になる~ってこれも誰かが思ったのかは知らないけど、

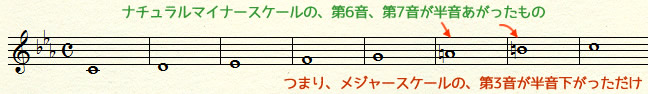

それならこの「ラ」と「シ」の間をちょっと狭めましょう・・・・っていうことで生まれたのが、メロディック・マイナー・スケール。

「ラ」が半音上がって違和感なくなりました!!

で、気が付いたら第6音と7音はメジャースケールと同じになってるんですよね。

第3音がフラットしただけ。

覚えやすいですね!

・・・が、このスケール、なんと上りと下りで音が違うんです。

導音が必要なのは、音階を上るときだけ・・・つまり、「シ」→「ド」っていう進行が欲しかっただけなので、

下りの場合はべつに「シ」がナチュラルにならなくてもよいわけです。

というわけで、メロディックマイナースケールの下りは、

↑こうなる。

気づきましたでしょうか。

下りはナチュラルマイナースケールとおんなじ!

・・・だからなんだ!と言われても困っちゃうんですが、理由を考えれば、あ~なるほど~って感じですよね!

で、これがどう役にたつのか

といいますと、

とりあえずハーモニックとメロディックはおいといて、ナチュラルマイナースケールを頭に叩き込むべく、弾いてください。

スケールが頭に入ると、フレーズがすごく弾きやすくなります。

耳コピをしてると、「聴いた曲をすぐに弾く」っていうことをしないといけなくなるんだけど、

この時音をさぐりさぐりやってると時間がかかる。

でも、スケールが頭に入ってると、これがささーーーっと、すすーーーっとできるようになるんですよフシギですね!

ちょっと変わったコードやフレーズがでてきたりしても、

メジャースケールとマイナースケールを基本として一部がちょっと違う っていう考え方になる。

土台があると、頭の中で整理がしやすくなるんです。

速く弾くことが目的じゃありません。

音名とともに、頭に音を入れること!

これが重要なのです!!

・・・・って言ってますが、この先ペンタトニックやらブルーススケールやら出てくるんですが、これはこれで「弾けるようになるため」練習が必要だったりします。

まあでもそれは、メジャースケールとマイナースケールを基礎としたうえでやることをお勧めします!

というわけで次は・・・何のスケールにしようか考えてます・・・